汾渭地区地处黄河流域的中游,是中华民族的发祥地,自古便是人口密集、农业发达、交通便利之地区,现今仍是我国的经济核心区之一、人口稠密区和重大工程重点建设区之一。其中,汾渭盆地内部的关中地区(渭河盆地)位于丝绸之路经济带起点的关天经济区内,是西部大开发的桥头堡。汾河盆地(包括大同盆地、太原盆地、临汾盆地和运城盆地)处于丝绸之路经济带的辐射影响范围内,与渭河盆地属同一构造带内,两者具有明显的构造牵连性,均为地裂缝地面沉降强烈发育区和高易发区。

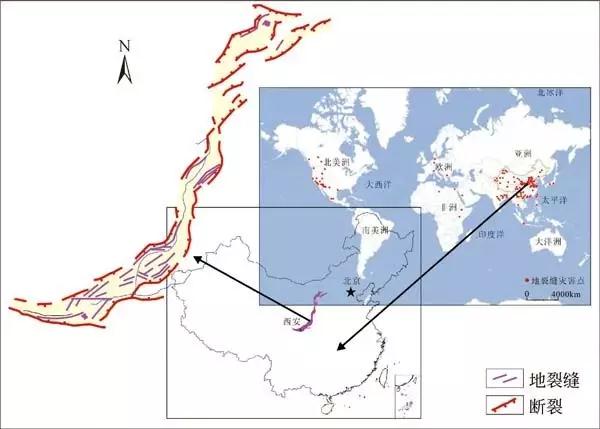

▲全球已发现地裂缝分布示意图及

汾渭断陷盆地地裂缝分布图

汾渭盆地北起大同盆地,南达渭河盆地的宝鸡市,全长1200km,宽30~60km,总体呈北北东向,平面上呈“S”形展布。汾渭盆地处于印度板块、太平洋板块与欧亚板块相互作用交汇部位,同时又处于鄂尔多斯稳定地块和活动的华北地块的构造复合部位,在区域构造环境上具有明显的特殊性和代表性,在中国大陆现代地壳变动格局中具有特殊的地位和作用。

汾渭地堑已成为我国乃至全世界地裂缝地面沉降最发育、破坏性最强、区域性特点最典型的地区之一。地裂缝所经之处,地面及地下建筑物遭到严重破坏,尤其是对城市地下铺设的供水、供气和排水系统造成严重威胁,已造成上百亿元的直接经济损失。地面沉降主要发生在一些大中城市,形成的降落漏斗中心,给城市防洪造成巨大压力;不均匀沉降还使建筑物和文物古迹遭到倾斜和破坏,也加速了地裂缝的活动。这些灾害不仅影响了城市的规划布局、土地有效利用、地下空间的开发,而且还危及各类工程建筑的安全,也给城市居民生活造成困难。

20世纪中、后期以来,在汾渭盆地带的大同、太原、榆次、临汾、运城、西安及咸阳等大中城市先后出现地裂缝和地面沉降灾害,迄今为止,已有60余个县市、400余处发现地裂缝,总计500余条,虽没有地震灾害的地动山摇之烈,但却因其作用力的持久增强性及其分布位置的城市相对集中性,给国民经济、城市建筑及生命线工程造成巨大破坏。

20世纪中、后期以来,在汾渭盆地带的大同、太原、榆次、临汾、运城、西安及咸阳等大中城市先后出现地裂缝和地面沉降灾害,迄今为止,已有60余个县市、400余处发现地裂缝,总计500余条,虽没有地震灾害的地动山摇之烈,但却因其作用力的持久增强性及其分布位置的城市相对集中性,给国民经济、城市建筑及生命线工程造成巨大破坏。

自2004年开始,基于汾渭地区地裂缝地面沉降灾害的发育现状及防灾减灾的迫切性,长安大学先后承担了国土资源大调查、国家自然科学基金等项目,在汾渭地区展开地裂缝地面沉降调查、监测及成因与减灾综合研究。《汾渭盆地地裂缝灾害》一书即是上述系统研究的成果总结,取得的学术成果主要包括如下10个方面:

▋ 1. 首次系统填绘了汾渭盆地1∶50万、1∶20万、1∶1万和1∶1千等不同比例尺的地裂缝分布图235幅,调查发现汾渭地区发育地裂缝518条,揭示了汾渭盆地地裂缝的空间分布规律。发现汾渭盆地地裂缝主要分布在大同、太原、临汾、运城和渭河等5个沉积盆地中;盆地地裂缝在空间上以成带发育为主,并主要沿活动断裂带和地下水降落漏斗区的边缘发育,具有在断陷盆地群集同生、沿活动断裂带集中共生、与地面沉降相伴链生的空间分布规律,形成了我国地裂缝研究的系统基础资料。

▋ 2. 监测发现汾渭盆地地裂缝的活动具有间歇性和分段差异性特征,揭示了地裂缝的活动规律与运动规律。开发了地裂缝地面沉降GPS与InSAR融合监测新技术,实现了mm量级的监测精度,并用于高精度监测汾渭盆地典型地裂缝地面沉降的活动状况,掌握着主要地裂缝的发展变化趋势;发现地裂缝具有在晚更新世以来3~4次周期性开裂,近50年来受人类活动影响历经4~5次周期性复活扩展的时间活动规律,以及单条地裂缝分段活动差异显著的特征;发现地裂缝的运动以垂直位错为主,最大活动速率可达每年数厘米,水平拉张量较小,水平扭动量极小。这些成果为地裂缝灾害的评价、预警和科学防治提供了重要依据。

▋ 3. 勘探发现地裂缝具有特殊的立体结构特征,揭示了其生长规律。通过科学探槽、钻探和地球物理勘探,发现汾渭盆地长大地裂缝均与下伏断层相对应,并随深度位错量增大而具同生断层特征,表明汾渭盆地主干地裂缝多为隐伏构造破裂在地表的露头;发现地裂缝沿走向时隐时现,具分段特征,平面上一主多支,具分叉特征,垂向上10m以浅表现为多条拉裂缝,向深部收敛成单条剪切面,具分异特征,剖面上分为破裂带和影响带,具分带特征;地裂缝表现出垂向上自下而上逐步生长、向两侧分带增生、沿走向分段扩展的生长规律。这些成果为地裂缝成因机理的研究和工程减灾设计奠定了重要基础。

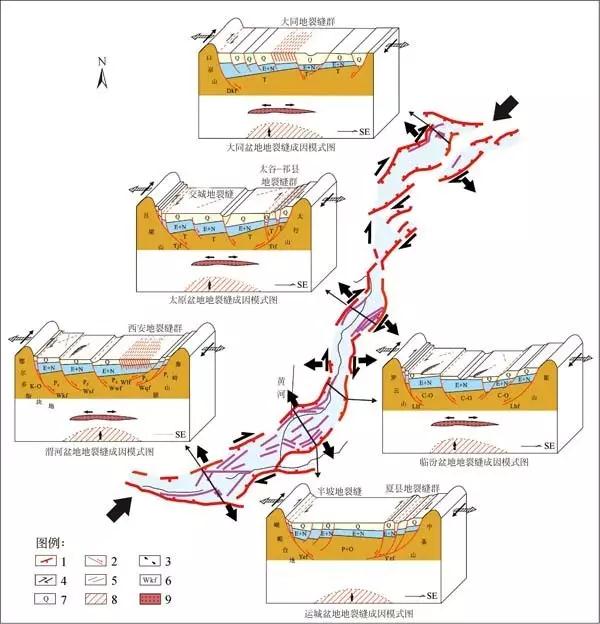

▲汾渭盆地地裂缝机制模式图

▋ 4. 发现多个盆地地裂缝的群发由大陆构造动力所驱动:以GPS观测数据为约束,计算发现汾渭盆地现代构造变形主要受青藏块体的隆升东挤的大陆动力影响,汾渭盆地以2~5mm/a的速率呈北西-南东向伸展,各个盆地地裂缝多发区域均存在显著的与地裂缝走向近垂直的拉张应变量,表明青藏块体的隆升东挤为汾渭地区多个盆地地裂缝的群发提供了拉张动力源,地裂缝可能是青藏块体隆升东挤的远程地表破裂响应。

▋ 5. 发现单个盆地多条地裂缝的同生由盆地构造动力所驱动:基于地球物理勘探、地震层析成像技术和小波分析技术,建立了汾渭盆地上地幔隆起、中地壳低速高导层流展、基底伸展和地表多级破裂的地壳结构模型,确认上地幔隆起和中地壳流展的深部应力上传提供了孕裂的动力源,基底断块差异运动和盖层断裂系统伸展活动的动力自下而上驱动着单个盆地多条地裂缝的同步生长,表部的拉张应力加剧了土体的破裂。

▋ 6. 发现地裂缝与断层的共生由断层局部构造动力所驱动:科学探槽和钻探揭示,汾渭盆地地裂缝与断层普遍相伴共生,且主要由断层局部构造动力所致:盆缘断裂差异垂向蠕动的共生裂缝和伴生在断层上盘的次级裂缝;盆内块间断裂垂向活动伴生的共生裂缝和派生在断层上盘的次级裂缝;隐伏走滑断层水平扭动派生的地裂缝;土层构造节理在区域构造应力场作用下开裂响应成缝。从理论上诠释了地裂缝形成与断层局部构造动力的内在关系。

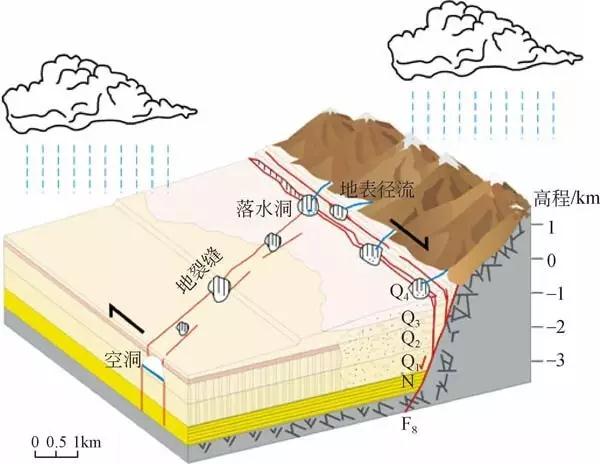

▋ 7. 发现地裂缝的复活与扩展由水动力所驱动:大型模拟试验证明,超采地下水引起的压缩层差异沉降和含水层的水平运动既可激活先存断层断错扩展至地表形成地裂缝,也可直接引起地面沉降而链生地裂缝;降雨冲蚀、浸水潜蚀和地下水位回升湿陷等水动力作用既可形成新的地裂缝,也可重新开启和扩展老地裂缝。从理论上阐明了水动力及人类地质营力的外生扩缝动力学机制。以此为基础,提出并论证了构造控制、应力驱导和动水扩展的多因耦合共生成缝理论。这些成果为地裂缝的风险预警和减灾应对提供了重要理论依据。

▲陕西泾阳地裂缝成因机理图

▋ 8. 率先解决了与地裂缝小角度相交或近距离平行的地铁工程适应地裂缝变形的技术难题。我们前期曾成功解决了西安地铁与地裂缝直交和大角度相交的减灾技术问题,但在建的西安地铁3号线多处与地裂缝小角度相交或近距离平行,面临着更加复杂的减灾技术难题。通过大型物理模型试验,再现了地裂缝活动下与地裂缝小角度相交的地铁隧道的变形破坏模式,主要为拉剪和扭转剪切变形破坏,提出了地铁隧道结构分段设骑缝、局部扩大断面和封闭的防水结构等适应地裂缝变形的隧道结构型式,以及地铁隧道平行地裂缝安全避让距离等应对措施。这些成果现已应用到西安地铁3、4、5、6号线的工程设计中,成功解决了地裂缝环境下地铁工程减灾的特珠难题。

▋ 9. 研究并揭示了地裂缝活动对高速铁路路基及桥梁的危害机理,突破了高速铁路适应地裂缝变形的减灾难题。通过大比例尺模型试验,揭示了高速铁路路基、桥梁穿(跨)越活动地裂缝带时路基中的应力场与位移场的变化规律、路基变形破坏区范围和失稳特征、桥梁的结构响应以及路基与轨道、地基与桥梁二者之间的相互作用,揭示了地裂缝作用下路基发生弯曲-扭剪破坏、桥梁发生落梁、错位和刚性扭剪破坏模式,提出了高速铁路穿越地裂缝带路基柔性加固和刚性加固措施:路堤填土内分层满铺高强土工格栅、桩筏结构型式与桩板结构型式,桥梁采用可调支座的简支箱梁结构型式。这些成果现已应用到大西高速铁路穿越地裂缝带的设计中。

▋ 10. 揭示了地裂缝对各种建筑物基础的破坏机理模式,提出了地裂缝环境下工程建筑物安全避让距离及基础处理措施方案,为城镇建设地裂缝减灾提供了技术支持。通过大型物理模拟试验和数值仿真分析,调查发现工程建筑物在地裂缝活动下的竖向拉裂、斜向陷裂、水平剪裂、平面褶裂、镜向开裂及三维扭裂的工程致灾规律,揭示了地裂缝对道路、桥梁、隧道和管道等构筑物危害的力学机制,提出了控制采水、合理避让、适应变形、局部加固的地裂缝减灾技术。

此外,还在前期西安地区地裂缝地面沉降信息管理系统基础上,构建了整个汾渭盆地地裂缝地面沉降数据库和基于WEBGIS的信息管理系统,为汾渭地区地裂缝地面沉降的灾害管理和防灾减灾工作提供了先进的信息平台和手段。

▲汾渭盆地地裂缝地面沉降信息管理系统主界面

重大项目的攻关必须有一批志同道合、各有专长的专家实行多学科协作。我们这部专著成果是各有关方面大力支持的结果,凝聚了数十人的心血。本书各章执笔分工如下:第1章由彭建兵执笔;第2章由陈志新、孟令超、王飞永执笔;第3章由彭建兵、孟令超执笔;第4章由孟令超、彭建兵、乔建伟执笔;第5章由卢全中、孟令超、乔建伟执笔;第6章由彭建兵、何红前、乔建伟执笔;第7章由孙晓涵、王玮执笔;第8章由李宇、杜文凤执笔;第9章由卢全中、邓亚虹执笔;第10章由彭建兵、卢全中、王启耀执笔;第11章由黄强兵、刘聪、彭建兵执笔;第12章由黄强兵、彭建兵执笔;第13章由邓亚虹、卢全中、石玉玲执笔;第14章由彭建兵、臧明东执笔;第15章由李斌执笔。全书由彭建兵统稿并定稿。

【相关阅读】彭建兵:我28年的地裂缝研究之旅

本文摘编自《汾渭盆地地裂缝灾害》(彭建兵等著. 责任编辑:张井飞 韩鹏. 北京:科学出版社,2017.1) 一书“前言”,有大幅删减,文中图片来自该书正文相关章节,标题为编者所加。